撕拉片为什么火?从社交媒体爆火到高价影棚:行为经济学解析撕拉片热潮及 EPQ 选题指南!附备考资料免费下载领取!

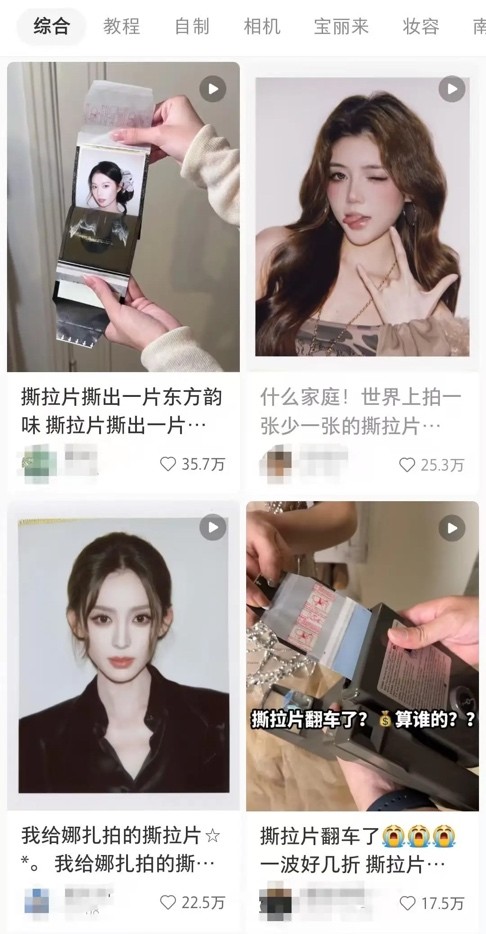

近期,一种看似“过时”的拍照方式在小红书、微博和朋友圈里悄然翻红:

白边厚实、颗粒清晰的照片,一撕一拍;拍摄者在镜头前微笑,展示出自己最好看的角度;配文常见“过期胶片”“复古质感”“只此一张”。

撕拉片,或者更准确地说,“撕拉片写真”,迅速走向大众潮流。据不完全统计,影棚提供的撕拉片套餐价格从230元到560元不等,高端定制可达800元以上。

与此同时,社交媒体上的用户自述五花八门:

“感觉像回到80年代”;

“不像数码照片那么假”;

“拍失败的那张我也舍不得删”。

有人质疑这是一种“情绪税”,也有人坚信:“这是我花得最值的几百块”。

撕拉片的走红,不是偶然的复古回潮,而是深刻映射了当代年轻人如何面对情绪、仪式感与身份表达。这不仅是审美选择,更是一种复杂而真实的心理经济行为。

所以问题来了:

一张300元的照片,撕开的到底是记忆,还是我们每个人的人性?

一、撕拉片为何火?从照片到“情绪实体”的进化

撕拉片是一种早期的即时成像胶片技术。拍摄完成后需等待显影,并手动撕开胶片才能得出成片。

这种拍摄方式原本已随着数码摄影的发展逐步退场,但在今天,它却以“复古写真”形式强势回归。背后的拍摄体验也显得格外与众不同:

单张价格普遍在230~560元;使用的胶片多为停产库存,部分已过保质期;拍摄失败率不低,拍坏不补;等待显影+手动撕开的过程被称作“仪式感体验”。

这显然不是一个“理性消费”逻辑下的选择,但正因为如此,撕拉片激活了多个隐藏在我们行为背后的心理机制。这正是行为经济学研究的兴趣所在。

二、行为经济学六大机制解析:我们为什么愿意为撕拉片买单?

1. 稀缺性效应

撕拉片胶片早已停产,设备稀有、材料存量有限,导致其天然具备“绝版”标签。当物品被认知为稀缺时,我们便倾向于认为它更有价值。

“再不拍,以后可能拍不到了。”

这种“错过即失”的紧迫感,推动消费者在信息不对称中愿意承担更高价格。

2. 不确定性偏好

拍撕拉片不是“看即所得”,而是要经历拍摄→等待显影→撕开胶片这一不确定流程。照片有可能偏色、模糊、失败——但正是这种“不可预期”,反而唤起了情绪张力。

成功时,用户会获得额外的成就感;失败时,也可能因此赋予照片“独特性”。

3. 心理账户划分

心理账户理论指出,我们会为不同类型的消费划出“心理预算”。对于撕拉片而言,它可能不被归类为日常支出,而被纳入“情绪奖励账本”或“仪式纪念支出”中。

“我生日的时候拍的”;

“记录我22岁的模样”;

“一次送给自己的仪式感”。

于是,即使价格远高于普通证件照,用户也更能“说服自己”:值得。

4. 禀赋效应

相比于“看图下单”的数码照片,撕拉片拍摄过程中,用户要亲手完成撕胶片、等显影,参与感强。

当我们亲手“创造”某个物品时,便更倾向于认为它具有更高价值。哪怕技术上它并不“更美”。

5. 沉没成本偏误

一旦拍摄投入了时间、金钱、情感(如:等待排期、化妆准备、挑衣服),人们便倾向于“美化结果”以弥补已付成本。

“照片有点失败,但很有味道”;

“就喜欢这种朦胧感”;

“失败也是一种独特”。

这不是“自我欺骗”,而是一种潜意识中的心理防御机制。

6. 锚定效应与参考点依赖

撕拉片影棚常设有多个价位套餐,高端选项(如560元、800元)作为价格锚点,反而让380元、430元套餐看起来“性价比高”。

消费者不一定知道它值多少钱,但在相对比较中,总会“找到一个能接受的区间”。

三、情绪价值胜过实用价值:撕拉片,究竟满足了谁?

在今天这个“内容即社交”的时代,一张照片的价值,早已不只在于它拍得好不好看,更在于它能不能在社交媒体上传播、引发互动、制造共鸣。

撕拉片照片恰好满足了这种需求。它自带鲜明的视觉标签——粗颗粒、白色厚边、偏色成像、手撕痕迹。拍出来的画面既不完美,也不统一,但却极具辨识度和风格性,远离“千人一面”的美颜模板。这种“不精准”的图像反而被认为更真实、更有氛围感。

尤其在小红书、微博等平台,这类照片常常搭配“限量”“失败但唯一”“胶片质感太上头了”等关键词发布,成为一种可以分享、讲述和引起情绪共鸣的“社交内容单元”。

拍摄撕拉片,本质上不只是为自己留下回忆,更是在为“朋友圈里展示怎样的我”做一次形象策划。照片的“内容性”和“可传播性”增强了它的“社交价值”,也赋予了它一种心理上的“额外回报”。

这种“社交信号型消费”让人们通过使用某些商品或服务来传递个人品味、价值观或审美偏好。也就是说,撕拉片不仅是一种美学选择,更是一种社交资本的投放方式。

四、撕拉片热潮背后的营销逻辑:如何让“绝版”变“爆款”?

撕拉片的爆红并非偶然。它既不是简单的复古文化复兴,也不仅仅是个别品牌制造的噱头,而是品牌方与影棚深度理解年轻人消费心理后,通过精准设计与节奏控制,完成的一次“情绪需求的商业放大”。

虽然品牌并没有“造出”这波潮流,但他们非常懂得如何顺势引导,将消费者的隐性心理机制转化为显性购买动机。具体策略主要体现在三个方面:

① 稀缺叙事:制造“此刻不买,就买不到”的错觉

打开撕拉片摄影棚的宣传页面,你很可能会看到这些字眼:

“原厂胶片已停产,仅剩10盒”;

“限时复刻相机镜头,过期即无”;

“下周前约满,排期有限”。

这些措辞看似平常,实则精准触发了人们的稀缺性偏好与损失厌恶机制。在行为经济学中,我们更害怕“错过”而不是“拥有失败”。此类营销语言的设计目的并不是撒谎,而是调动消费者的时间紧迫感与参与决策的主动性,让购买行为更像是一次“情绪及时止损”。

② 社交裂变:从明星到素人,打造“我也要有一张”的模仿冲动

撕拉片的社交传播路径非常高效。

明星打卡发布“氛围感大片”;

网红、摄影博主二创vlog或拍摄教程;

普通用户模仿参与,配文晒图,形成自传播。

品牌与影棚在设计传播时,往往不刻意做广告,而是鼓励自然分享和个性表达。这正好贴合年轻人消费观中的一个关键词——参与感。

这种传播方式利用了“社会认同效应(Social Proof)”:当我们看到别人都在做同一件事时,会本能地认为它“值得尝试”。

撕拉片就这样被“打卡化”“标签化”,最终从小圈子情绪表达工具,走向了大众级社交符号。

③ 仪式感设计:让拍摄过程本身成为“内容发生地”

撕拉片的拍摄不仅仅是结果,更是一段可以被“记录、表达、二次使用”的体验。

拍摄前:服装选择、化妆造型、自主风格定位;

拍摄中:复古相机操作、静态表情管理;

拍摄后:显影等待、手动撕片、观察结果的那一刻。

这三段流程,每一部分都可以生成内容:vlog记录、图文笔记、分段故事。品牌甚至会主动提示:“你可以全程记录你的体验过程”,以此促进“用户自己做传播者”。

这种模式非常契合当下流行的“体验即内容”趋势——消费行为不再只是结果导向,而是整个过程都能带来价值感、参与感与分享欲。

在这里,撕拉片完成了从“服务产品”到“情绪消费品”的跨越,它不再是一个工具,而是被包装为一种生活方式的入口。

五、EPQ选题建议:如何将撕拉片现象转化为学术研究?

如果你正在准备 EPQ(Extended Project Qualification),撕拉片热潮是一个贴近现实、具有理论深度和数据可获取性的理想选题。以下是几个可供拓展的方向:

一、稀缺性与价值感知关系研究

你可以研究:不同程度的“稀缺性表述”是否会显著影响人们的价格接受度或支付意愿。

二、不确定性是否提升体验满意度

探讨用户在面对“拍摄失败可能性”时,是否反而会对成功照片更满意。

三、情绪消费与心理账户作用机制

你可以设计问卷了解:撕拉片是被划入“情绪支出”“仪式支出”还是“娱乐开销”?

四、社交信号在撕拉片消费中的驱动作用

分析用户是否在选择撕拉片时,主要受到“社交曝光”或“内容展示”的影响。

五、沉没成本是否影响消费满意度评价

追踪拍摄前后的满意度变化,评估高支出是否引发“心理补偿性肯定”。

以上每个方向都可以通过问卷调查、行为实验或定性访谈方式完成数据收集,并结合行为经济学经典理论撰写文献综述与分析框架。

写在最后:非理性 ≠ 错误选择,而是另一种“值得”

撕拉片之所以让我们心动,并不是因为它“技术领先”,而是因为它用一种极其朴素但富有象征性的方式,让我们重新拾起了一种叫做“仪式感”的生活态度。

300元不只是照片钱,它是:

一次暂停的机会;

一段被认真记住的青春;

一种我们愿意相信“独一无二”的证明。

行为经济学并不是用来否定这种消费的,而是帮助我们更深刻地理解自己为什么这么做、为什么觉得它“值”。

所以,如果你问我——

一张撕拉片值不值?

我会回答:如果你愿意赋予它意义,它就值得。

EPQ备考资料免费下载领取

为了满足同学们学习EPQ项目的需求,TD也推出了EPQ项目的课程,想要详细了解EPQ课程的同学可以扫描下方二维码添加小马甲微信进行咨询哦~

网址:撕拉片为什么火?从社交媒体爆火到高价影棚:行为经济学解析撕拉片热潮及 EPQ 选题指南!附备考资料免费下载领取! https://m.mxgxt.com/news/view/1533592

相关内容

明星同款“撕拉片”为什么火了?撕拉片到底是什么?明星们为何热衷于拍摄撕拉片?

从老相机翻红到撕拉片爆火 复古摄影热潮背后的Z世代情绪消费密码

为何爆火?一张撕拉片从70元涨至3000元

【媒体评撕拉片热度价...

“纸片茅台”价格暴涨10倍 停产的撕拉片是怎么火起来的

当撕拉片爆火:是“新复古”还是“割韭菜”?

夏至|撕拉片身价暴涨,人们为什么愿意为“电子古董”豪掷千金?

“拍一张少一张”的撕拉片济南也有了!因相纸紧俏老板考虑涨价

明星带火撕拉片,300元的社交新宠究竟值不值?