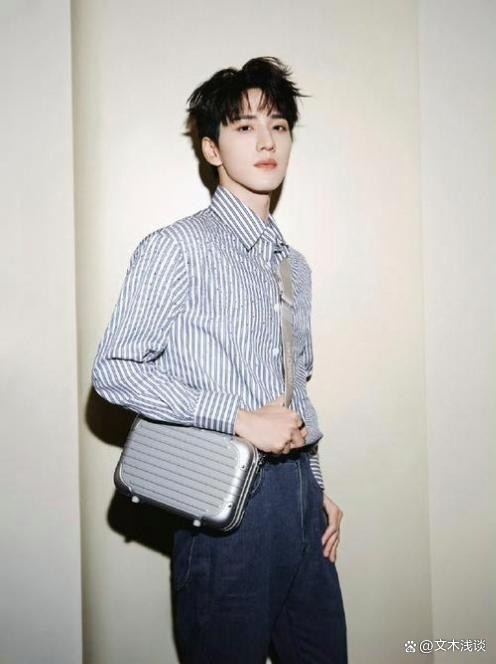

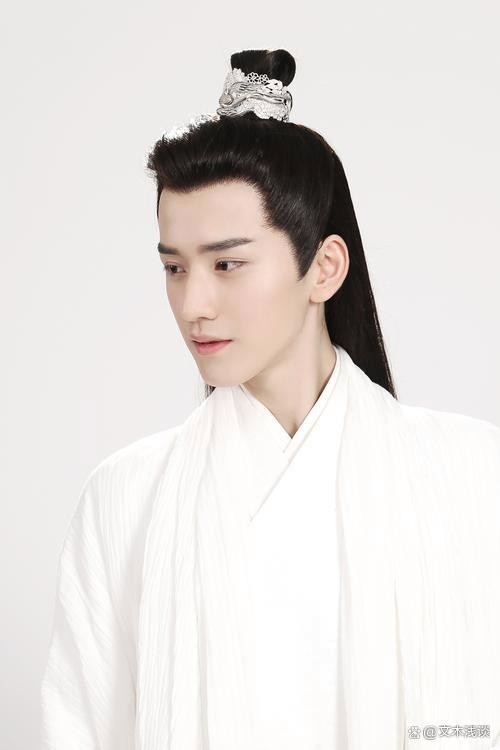

王弘毅“见人下菜碟”争议:一场被符号化的社交困境与行业隐忧

演员王弘毅近期因在不同场合对合作对象展现的差异化态度,被舆论冠以“见人下菜碟”的标签,这场风波看似是个人行为引发的争议,实则暴露了娱乐圈资源分配体系、社交伦理与公众认知之间的深层裂痕。当一次握手、一个眼神都被解读为“功利主义”的证据时,我们或许需要重新审视:在资本与流量共舞的娱乐工业中,艺人是否注定要成为被符号化的“社交提线木偶”?

一、社交场域的“权力显微镜”:资源分配下的行为异化

娱乐圈本质是一个以资源为核心驱动的社交场域,艺人间的互动往往被赋予“咖位经济学”的隐喻。王弘毅与孟子义同台时的主动搀扶,与包上恩、黄羿互动时的疏离感,本质上可能并非个人品性的投射,而是行业资源分配规则的显性化表达。

在资本主导的影视项目中,一线艺人与平台深度绑定,享受“S级项目”的优先权,而新人演员则常陷入“配角循环”,缺乏曝光机会。这种结构性差异下,艺人的社交行为难免被异化为“资源信号”——对一线艺人的示好,可能被解读为对平台资源的迎合;而对新人的疏离,则可能被视为“理性选择”的结果。

更深层的问题在于,这种资源分配规则正在重塑艺人的社交伦理。当“合作价值”取代“个人情感”成为互动的首要考量,社交便沦为一场精心设计的表演。王弘毅的争议,本质是行业规则对个体行为的反向规训——他或许只是遵循了娱乐圈“看人下菜碟”的隐性法则,却因公众对“平等社交”的期待而成为靶心。

二、公众审判的“道德剧场”:符号化解读与真相失焦

舆论对王弘毅的批评,折射出公众对娱乐圈“功利社交”的集体焦虑。在社交媒体时代,艺人的每一个动作都被置于“道德显微镜”下,公众期待他们成为超越世俗的“道德楷模”。然而,这种期待本身便是一种理想化的投射——在资本与流量裹挟的行业中,艺人很难完全摆脱“资源交换”的逻辑。

更吊诡的是,公众的道德审判往往基于碎片化的信息。例如,王弘毅与包上恩在《月明千里》中的CP互动曾被粉丝追捧,而争议爆发后,同一行为却被解读为“利用新人炒作”。这种“符号化解读”导致真相在舆论场中失焦:公众关注的不再是事实本身,而是如何将艺人行为纳入“拜高踩低”的叙事框架。这种道德审判的狂欢,实则是公众对行业不公的集体宣泄,而王弘毅不过是这场“道德剧场”中的临时演员。

三、破局之路:从“符号工具”到“职业主体”的突围

要化解此类争议,关键在于打破行业资源分配的固化逻辑,重建艺人的职业主体性。首先,影视项目应减少对“流量咖位”的过度依赖,给予新人演员更多机会,让资源分配回归创作本身。例如,韩国影视行业通过“分级制”与“演技中心制”,让不同层级的演员都能获得匹配的资源,从而减少社交场域的功利性。

其次,艺人需在职业发展中构建“作品护城河”。王弘毅若能凭借《三线谜回》等作品展现演技突破,或许能转移公众对其社交行为的关注。例如,张颂文因《狂飙》爆红后,其过往“低调做人”的社交风格反而成为加分项,证明演技才是艺人立足的根本。

最后,公众需理性看待艺人社交行为的复杂性。娱乐圈并非道德真空地带,但也不应将每个互动都贴上“功利”的标签。唯有建立对行业规则的认知,才能避免将艺人简化为“符号工具”,从而让争议回归理性讨论的轨道。

王弘毅的争议,本质是娱乐圈结构性矛盾的缩影。在资本与流量的夹缝中,艺人既是规则的受益者,也是受害者。要破解这场“社交困境”,需要行业、艺人与公众的共同努力:重建资源分配的公平性,强化艺人的职业主体性,并赋予公众更理性的认知框架。唯有如此,娱乐圈才能从“符号战争”的泥潭中挣脱,回归创作与表演的本质。

网址:王弘毅“见人下菜碟”争议:一场被符号化的社交困境与行业隐忧 https://m.mxgxt.com/news/view/1529854

相关内容

王弘毅“见人下菜碟”争议:明星公关话术的潜规则博弈母婴行业社交媒体营销困境

从曾毅手表争议看公众人物的形象管理困境:表达还是社会责任?

曾毅“误认劳力士”风波:形象管理在社交媒体时代的困境与突围

符号化颠覆与流量困境——《大话西游3》中王一博的表演启示录

卡势:社交媒体中的流行文化符号

社交媒体平台下公益传播的困境与突围

明星员工的社交困境:隐介藏形还是脱颖而出?

大S:从“杉菜”到时代符号的消亡

消费社会背景下网红的符号化表达研究