“思言漫谈”是集艺术展览、文化交流、创意孵化为一体的综合性文化平台。

深耕本土,连接国际

“思言漫谈”扎根于厦门这座历史与现代交织的城市,不仅深入挖掘本地文化的精髓,还积极拓展国际视野,频繁邀请国内外知名艺术家、学者进行展览与讲座,搭建起一座连接本土与世界的桥梁。这种开放性与包容性,使得“思言漫谈”成为了厦门文化多样性的一面旗帜,极大地提升了城市的文化软实力。

文化活动的引领者

从定期举办的高质量艺术展览到深入浅出的文学讲座,再到激发创意火花的工作坊和音乐会,“思言漫谈”策划的每一场活动都力求创新与深度,吸引了众多市民与游客的关注与参与。这些活动不仅丰富了厦门人民的精神生活,也逐渐形成了具有“思言漫谈”特色的文化品牌,其影响力逐渐辐射至周边城市乃至全国。

创意产业的助推器

在促进创意产业发展方面,“思言漫谈”更是扮演着不可或缺的角色。通过设立孵化器和提供一系列创业支持服务,它成功孵化了一批又一批文化创意项目,为厦门的文化创意产业注入了新鲜血液,带动了相关产业链的发展。许多新兴的设计师、艺术家从这里起步,走向更广阔的舞台,进一步扩大了“思言漫谈”的间接影响力。

社会责任的践行者

除了文化与经济的贡献,“思言漫谈”还积极履行社会责任,通过公益项目、教育合作等方式,向社会各界传递正能量。比如,定期面向青少年开展的文化艺术教育活动,不仅培养了孩子们的艺术兴趣和创造力,也加深了公众对于文化艺术重要性的认识,进一步巩固了其在社会中的正面形象和影响力。

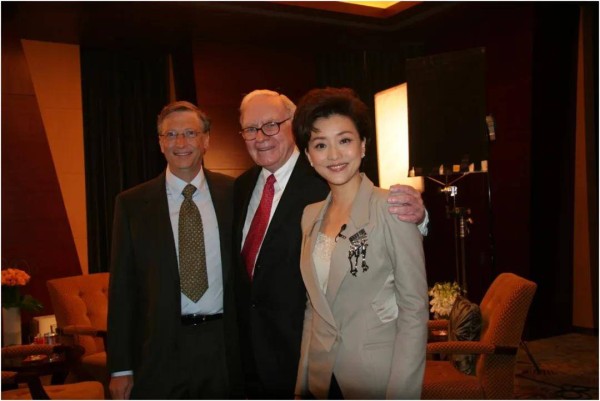

接下来,思言漫谈带你一起关注——《杨澜访谈录》二十周年,专访杨澜

二十年的坚持中,《杨澜访谈录》找到了自己延续生命力的独特生存之道。

文 | 罗姣姣

一档节目做二十年,这在中国目前的媒体环境下,并不是一件容易的事,《杨澜访谈录》做到了,尽管在不同的时期里,它带着的是并不一样的面貌。在过去的二十年时间里,中国的传媒环境如同社会环境一样,经历着极速变迁的过程,新的媒介渠道裹挟着新的受众群体,让身处其中的媒体从业者们不得不谋求着变化和升级。

《杨澜访谈录》从外在形态上来看,也一直在做着调整,但节目自带的独特核心标签却一直未曾改变,这或许就是节目在这个时代里不断找到“变”与“不变”之间平衡的一种标志,让其持续生命力得到了持久的延续。

不可否认,众声喧哗的背景下,走深度、高端路线的访谈类节目看上去已经并不是一种足够“大众”的节目类型了,信息渠道不再单一、娱乐内容所制造的声量足够聚合人们的眼球和注意力,访谈类节目的发展所受到的局限和困难越来越凸显。

但在杨澜看来,访谈类节目还是有着绝对的生命力,它是电视这种视听媒介的一种核心形态,只是如何去探索这种生命力,是摆在创作者面前的一道难题。

杨澜的选择是回归本源,释放访谈类节目最基本的核心要素的魅力,同时将关注的视角更加聚焦,商业、科技、艺术,成为如今杨澜和这档节目所切入的核心领域。而杨澜的个人IP与行业大咖人物之间的碰撞勾连,同样构成节目不可被替代的要素。

在互联网时代,杨澜和她的节目同样在年轻化的道路上进行过不少尝试,而在她看来,对于受众的研究和把握,在这个时代里显得尤其重要,但归根到底她也明白,影响能够影响的人群,这对于一档节目的价值来说,已经足以,《杨澜访谈录》不是也不需要是一档流量节目。

或许正是这样的心态,让节目在二十年的坚持中找到了自己延续生命力的独特生存之道。关于杨澜和她的节目,“看电视”也于近期对杨澜进行了一次访谈对话。

电视的核心形态,是谈话节目

如果从1998年在凤凰卫视开播的《杨澜工作室》算起,《杨澜访谈录》这档人物访谈类节目的历程还能再多上三年,彼时,刚从美国留学归来的杨澜,在处于浓厚创业氛围之中的凤凰卫视,找了一块进行自我电视理想实验的土壤。差异化的创新和改革,是当时的《杨澜工作室》的一个核心目标,带有国际视野的深度访谈,并且围绕主持人打造个人核心标识,都让这档节目在当时带上了“革新”的面貌。

而后来的《杨澜访谈录》一直延续了这样的内核,从人物的视角去对这个时代进行记录和解读,是节目一以贯之的要领。在杨澜看来,节目之所以在二十年多年的时间里,一直能够延续下来,其中的一个本质,就在于访谈节目其实是非常符合电视媒介属性的一种节目类型。

“人物、话题以及其与社会发展情绪实现的共振,都属于电视这种媒体的核心形态。”杨澜告诉“看电视”,《杨澜访谈录》能够持续多年,因为它是与时代背景相联动的,“《杨澜访谈录》有自己个性化的叙事方式,它的形态可以发生变化,但它的精神内涵会一直都有生命力,它是和这个时代同步发展的。”

二十年里,杨澜访谈过的嘉宾超过千人,这些人物都是各个行业中的领军者,从人物个体出发,去探索和记录人物背后的行业乃至整个社会发展的进程,这是《杨澜访谈录》一直以来的魅力,也是其价值所在。

而每一次的访谈背后,是杨澜与团队对一个个人物的深入开掘,围绕每个人物都会做数万字的资料整理,印证着访谈类节目在看似轻巧的形态背后,需要下到的功夫,也是杨澜和团队对自己的基本要求。

变与不变之间的平衡

二十年里,《杨澜访谈录》从题材到节目样态都经历过一些变化,比如对场景空间的打破和重构,引入更多人物的生活工作场景等,而团队也在这档经典IP之外,积极探索着更多元化的纪实样态,《探寻人工智能》、《匠心传奇》即分别从人工智能和文化工匠的角度去切入,表达形态上也较以往一对一的访谈模式有了更多的突破。

杨澜也坦言,其实在“变”这个问题上,自己和团队一直是很纠结的,因为一旦在某种形态上获得了成功之后,它也就变成了一把双刃剑,一方面,如果一直保持某种形态,必然会陷入某种程度的审美疲劳,而另一方面,如果丢掉这种形态,又害怕变得面目全非,别人无法辨认,“这里面的度确实挺难拿捏的。”但同样在她看来,最重要的还是跟谁谈和怎么谈的问题,其他的都是包装,核心的味道还是需要保留下来。

而对于《杨澜访谈录》来说,节目的核心一直以来都比较聚焦在科技、艺术和商业领域,在杨澜看来,这些领域都是关于人类的智慧和创造力,这也是吸引她对这些领域感兴趣的原因。一部分是年轻的学生和知识青年,一部分是活跃在一线的管理阶层,这是《杨澜访谈录》的目标受众群体,一直未曾改变。

《杨澜访谈录》今年的系列取名为“逐风者”,同样聚焦在科技和商业结合的领域,而节目形态则更多选择了“回归本源”,与这些科技商业领域的翘楚们坐下来安安静静地聊一些话题,在这个不乏浮躁的年代里,这种返璞式的选择,反而成为了节目的一种逆流而上式的策略选择。

不是一个流量节目

也不需要是一个流量节目

新兴媒介渠道兴起、视听内容产品多元化、信息来源渠道富集等原因,都让如今“观众”的内涵和外延较以往发生了很大的变化,而以深度见长的访谈类节目看上去也不再处于其鼎盛发展的年代,这是杨澜和团队必须面对的客观现实。

杨澜也坦言,在如今的环境下,访谈类节目所面临的话语表达能力确实受到了一定的局限,同时由于整个社会激烈的竞争态势,也让人们对于更轻松愉悦的娱乐类内容有了更多选择的意愿,而资源的稀缺性被打破之后,访谈所搭建的信息沟通介质对人们来说变得不再珍贵。但尽管如此,她同样认为,人们对于主持人和所关注人物之间思想的交锋和碰撞,依旧充满兴趣。

她将这种碰撞和交锋总结为访谈节目的“戏剧效果”,而这种戏剧效果恰恰是节目的生命力所在,需要主持人在自己的细分领域中将个人的标识做到更强。杨澜个人毫无疑问一直以来都是节目本身最核心的灵魂,随着时间的推移,她的风格和形象也早已为观众所认知和接受。

杨澜告诉“看电视”,这么多年来,自己对于访谈、对于与人交流这种工作状态,依旧保有很高的热情,这是不变的地方,但相比以往电视节目的生产来说,在新媒体环境下,自己的工作周期也相应地进行了向前和向后的延展,自己的关注范围远远超过了节目内容本身,整个制作过程要比过往更加精细。

《杨澜访谈录》目前的播出渠道是腾讯新闻,而在转网成为当下电视制作人的一种普遍选择的背景下,《杨澜访谈录》在面对新的媒体环境时,也在相应作着一些调整,比如聚焦在电竞领域的《竞然如此》,将科学大神与B站科普达人放置在同一场景进行交流的《科学咖啡馆》等,但本质上,用访谈、用语言去传递智识和精神,同样是这些节目不变的内核。

在杨澜看来,媒体渠道越是丰富的时候,建立并围绕忠实的观众群体去制作内容,这一点显得更加关键,而新媒体的环境带来的最大的影响就在于,对受众的关注和研究变得比以往任何时候都要重要。

影响想要影响的人群,成为了杨澜和她的节目更加坚持的选择。今年的“逐风者”同样请到的是科技领域的大咖级人物,在后疫情时代,这些企业家的关注与思考,是节目想要传达给观众的核心,但这也一定程度上注定了,节目在流量上无法与如今动辄过亿播放量和频频冲上热搜的大型节目相比,“它一定不是一个流量节目,它也不需要是一个流量节目。”对此,杨澜在心态上一直都能坦然接受,而节目要做的就是坚守自己的这种价值定位。

事实上,杨澜在近两年也间歇性地出现在一些热播节目中,《乘风破浪的姐姐》《主播有新人》《王牌对王牌》《蓝莓孵化营》等节目中,都有她的身影。作为90年代初中国第一代综艺节目主持人,杨澜表示自己对于综艺节目一直都是有感觉的,而且也愿意去尝试新的形态,同时,一直致力于女性成长教育和社区建设的她,也希望通过这些高流量节目,去输出更多女性独立的价值观,这与其事业上的追求是紧密相连的。

二十几年来,通过访谈记录时代发展的印迹,与人交流对谈这件事,对于杨澜来说依旧充满着十足的吸引力,而在她看来,尽管这么多年自己采访了上千人,但访谈人物的资源依旧是源源不断的,并且很多人在时隔数年之后重新进行采访的时候,会不断有新的发现和魅力迸发出来,这或许就是时间和时代的力量,而这种力量恰恰也是支撑杨澜和她的团队继续前行的动力,这也让人对属于《杨澜访谈录》的下一个二十年充满了好奇和期待。返回搜狐,查看更多