【干货】腾讯用研分享:乙女游戏玩家用户特点剖析

1月18日乙游大战的余波仍然在各大社交媒体平台蔓延,和以往不同的是,这一次人们发现女性游戏玩家群体发生了很大变化——一方面女性游戏玩家分类逐渐细化,女主党、乙女腐、乙女党、梦女党、原女党形成了独具特色的群体;另一方面这些细分群体延伸出的需求也存在差别,游戏开发者不能再笼统为产品打上女性向游戏标签,必须谨慎考虑玩家群体的特点和诉求。

实际上,在2021年的腾讯游戏开发者大会上,腾讯互娱自研业务用研组组长劳姗姗曾分享过腾讯用研组对女性游戏玩家的理解,其内容到今日依然具有十足的参考价值。游戏干线(Wechat:eplay520)整理了演讲中女性游戏玩家的内容,供读者交流学习。

以下为分享摘录:

女性向游戏的体验是偏情感的东西,更走心,用户群体比较垂类小众。

在这样的产品前提之下,项目组曾有过这样的思考:这样类型的产品是不是应该顺应新的市场趋势,及时调整产品的定位?

比如,一个大家很熟知的性别讨论热点,新女性的恋爱需求和婚恋观发生了很大的变化,大家追求平权,做独立的女性。这个话题在微博上讨论的尤为激烈。

这样的观念之下,女性向游戏产品是不是也要往「大女主」的方向靠?

要解答这个问题,我们可以先回到第一个命题中去:我们到底为谁做这样的一款产品?

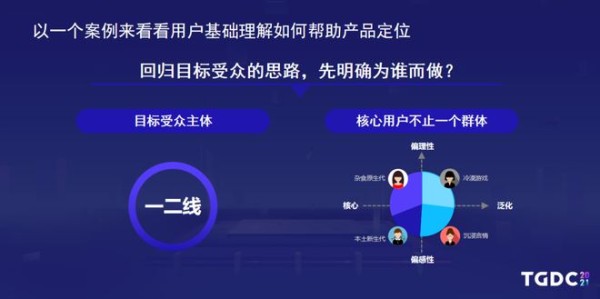

从目标受众来看,产品主要面向一二线城市的女性用户,这里也是大女主、新女性思维崛起最激烈的地方。然而,我们发现这些用户里,其实还细分了四类比较有意思的群体。

其中两类比较泛化,一部分来自其他娱乐方式的转化,一部分有来自于游戏和电视影视剧板块。这两类用户,她们都有一些迁移性消费的行为,不玩游戏的时候可以用别的娱乐方式来满足自己。

这是比较意外的调查结果。因为我们本来以为核心用户只有一个群体:很早接触这个品类,并且尝试过不同产品的资深玩家。可刚提到的那些新用户群体,她们由国内当下的头部产品培养起来的,与资深玩家有比较大的需求差异。

自然,我们不能再以单一群体来理解核心用户。我们需要再靠近一步看,比如判断这四类群体在消费产品的时候,与另一半的互动需求是否存在差异?在「大女主」热之下,是否人人都想当大女主?

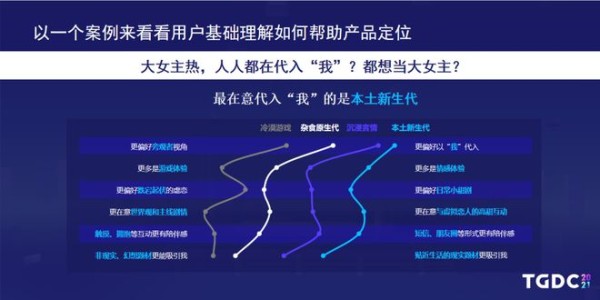

首先,我们对不同群体的恋爱体验做切分。结果显示,真正以第一人称代入消费的玩家群体,只有新发现的本土新生代,其他的群体相对理性,后者会在不同的角色、角度之间来回切换,一步步往下感受故事。

所以我们要再往下一步看,她们在游戏里面产生的情感需求,跟现实生活有什么关联?其中的原因又是什么样的?

这里可以用她们在现实当中对另一半的偏好来做调研。比如她是更喜欢依赖他人,喜欢被保护?还是喜欢被照顾?抑或是希望双方相对独立?——这个偏好可以作为用户喜好的纵轴。

然后我们再切分她的婚恋观。比如,前卫者认为,人不一定要结婚,婚姻不是必然的,在婚姻里面双方是各自分工,彼此不是亲人关系,而更近似契约关系;传统的则偏向认为,婚姻是非常重要的事情。后者会对游戏里的男主更注意,也会在意女主的夫妻婚姻关系。

很有意思的是,我们前面还讲到「大女主」是一个大的趋势,但回到这个品类调查当中,现实追求新女性观念的群体,其实游戏中更偏好依赖关系。她们在玩游戏的时候,也没有过分追求跟另一半的独立性。

乍看之下,这个新兴群体存在自我矛盾。在舆论和论坛上,她们追求现实的新概念,要求平等独立;在体验虚拟的游戏时,她们的婚恋观则偏向传统。不过,在她们诉求的现实独立和虚拟依赖之间,仍存在着一个交集。二者并非互相排斥。

接下来的一个问题是,我们该怎么去听这些玩家的发声?在微博上言词激烈的用户可以代表所有用户的意见吗?

就拿刚才所说的女性向游戏的四类玩家来说。

第一类玩家涉猎内容广泛,但偏好闷头自己玩游戏,很少到平台交流体验。她们是默默投入的玩家。

第二类玩家相对情绪化。她们很喜欢在微博上讨论各种话题;第三类玩家虽然也会讨论话题,但习惯回归到自己本来的影视传统渠道,她们很少为了游戏到微博上发言。

第四个群体更冷静一点,她们来这里就是为了玩游戏,热衷体验卡牌收集。她们隶属于游戏的垂直渠道。

结果变得显而易见。我们经常看到的就是第二类用户,她们在微博上声量最大,讨论最频繁,但从实际的用户数来看,她们的人数占比仅有五分之一。

如果我们真的按照舆论声音来判断产品的话,很有可能会被某一个群体带偏,从而无法全面地顾及考虑所有用户的需求。

经过这样的调研,我们的产品找准了自己的位置。

游戏回归高甜陪伴的定位,人设的核心定位都是不会改变的。不过一些内容向的东西可以做一些调整,比如产品的部分话术,以及女主与男主的相处方式,都朝着更符合现代女性的生活轨迹做体验修改。

以上讲到的女性用户的洞察,其实跟过往的一些传统调研方式发生了很大的变化。因为这个群体规模小了不少,并且有三个很鲜明的特点:

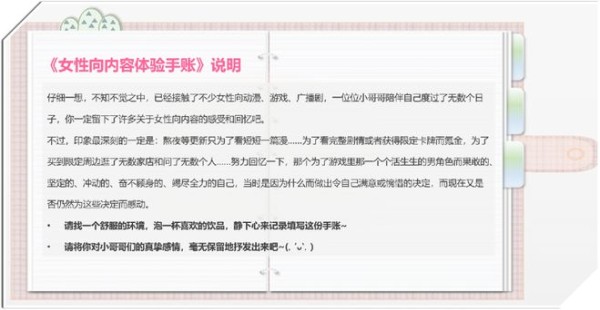

第一,轻社恐。她们没有那么强的社交能力和欲望;

第二,她们有比较强的情感能力。当她们坐在一起的时候,容易被别人的意见或者是感受所感染,共情能力比较强;

第三,她们非常在意细节。可能某一些生活点点滴滴的过程,对她们来说非常重要的,但是这些片断又稍纵即逝,没那么容易临时回忆起来。

如果再像以前那样把大家邀请到线下,坐在一起讨论研究,其实已经不太适合了。

所以当时我们选择贴近她们的风格,把调研改造成线上「手账书写」的方式来交流。我们设计了不少题目,希望她们把日常生活点点滴滴,以及对游戏的感受,像写日记一样记录下来。这个过程我们就可以收集很多细腻、生活场景化的日常。

另一个难题是,她们的用户量不太多,这让我们日常的触达成本非常高。

所以我们也尝试用了垂类用户品鉴群的方式把她们放到一起。我们和她们,都会日常在群里抛出各种话题,尝试让大家一起探讨。在群里最重要的,不仅是收集她的说了、做了什么,而是观察各个群体的想法是怎么互相碰撞的?她们的思维模式是什么?......类似这样的话语,在日常当中是难以启齿的。然而我们可以通过这样的方式,可以直接采集到宝贵的声音。

如果你认真观察,其实可以发现这样的产品不仅能提供日常娱乐,里头还会带来一些正能量的情感。比如,游戏里很会照顾人的角色,或者是女主角的上进剧情——角色怎么遇到困难,然后一步步挺过去。

这些内容可以带来激励的效果。玩家获得现实的激励,她们也想像女主一样优秀,甚至有这样的情况:在生活当中遇到挫折时,有玩家因为不小心打开这个游戏,或者在路上看到她喜欢的角色讲的一句话,便重新燃起了面对问题的勇气。

当我们把这些生活点滴、内心想法重新放回游戏里,就更容易还原出引发玩家共鸣的游戏体验。像这样的品鉴群,或者是垂类用户的群体,我们部门积累了非常多。

我们大概在三四年前的时候就发现,新的年轻群体当中有一波前沿用户。他们在消费游戏的时候,甚至不一定像以前经典的游戏品类那样,以核心玩法作为最重要的考虑因素。

当中不少用户会先考虑好不好看?这个IP和题材是不是我感兴趣的?里面有没有我喜欢的角色?考虑完这些之后,才会研究游戏玩法。

这波玩家的品鉴能力、使用工具的能力,以及创造力、想象力都非常强。他们有非常好的表达欲望,以及维护自己想法和权益的能力。

不过,他们又很擅长隐藏自己的身份,平时难以察觉——甚至你身边的某一个同事,就可能是某类项目非常忠实的用户。这也给我们研究带来比较大的挑战。

这些年来,我们一直很努力积累这类用户群体,从以前「一起研究」的思路,变为跟他们「一起探讨」,加入到他们所在的社群,以此积累这样的用户认知。

内容合作及转载开白Vx:tsunamikm

网址:【干货】腾讯用研分享:乙女游戏玩家用户特点剖析 https://m.mxgxt.com/news/view/1347531

相关内容

【干货】腾讯用研分享:乙女游戏玩家用户特点剖析腾讯网易字节米哈游都入局,乙女游戏为什么还是难出圈?

游戏用户画像:揭秘玩家的秘密,了解他们的独特特点

游戏行业中的女性力量女性玩家的市场分析与营销策略研究.docx

2024女性向游戏市场观察:偶像化的乙游男主,饭圈化的乙游玩家

说唱歌手炮轰乙女游戏后续:叠纸游戏诉歌手派克特侵权将开庭

游戏娱乐行业的用户洞察培训课程

NIMO携手腾讯游戏亮相科隆国际游戏展,发挥桥梁作用助力游戏厂商出海

迪丽热巴也玩《元梦之星》,腾讯颠覆合家欢派对游戏

腾讯音乐研究院剖析:音乐演出营销的行业洞察与创新方向