长评

文 / Annihilator

本文英/西/葡语版独家首发于 Peliplat 。

全文约2900字 阅读需要7分钟

《爱德华大夫》是希区柯克最出名的电影中最糟糕的一部:一位向来以作品中的精神分析元素闻名的导演却拍出了一部完全建立在误解之上的“精神分析题材”影片,还有什么比这更令人失望?

男主角在目睹了一次谋杀现场后不幸失忆,而作为精神分析学家的女主角则试图从他所做的一个古怪的梦中寻找案件的线索;这一梦境和释梦段落被普遍认为是对弗洛伊德《梦的解析》的一次电影化致敬。但也正是在此处,希区柯克和他的编剧暴露出了对精神分析学说的彻底无知:经由女主角的阐释之后,男主角梦中所有事件、人物、物件都被成功翻译为谋杀案中的对应元素,只不过在梦境装置的作用下扭曲成了别种面貌——手枪-轮子、树-烟囱、眼睛-守卫、梅花-俱乐部(club)……当然,没有人会梦到一个达利式的超现实主义场景,也没有人的梦可以与现实产生如此一一对应的象征关系,但考虑到商业电影处理梦境时似乎不得不借助夸张化的视觉奇观和简单化的剧作策略,这些并不构成致命的缺点。

然而,这里的关键问题在于,女主角释梦的根本逻辑——将梦视为现实记忆(谋杀)在象征化镜像中的一次机械重现——完全违背其精神分析学家的身份。《梦的解析》中提出的一个最重要的结论便是,所有梦,无论明显与否,本质上都是对欲望的满足,而为了满足现实中未能被满足的欲望,梦势必不会以一种连贯准确的方式重现对现实的记忆,而是以记忆为素材去编织一个非现实的、能使做梦者的欲望得以达成的情境。由此而观,《爱德华大夫》中的这个梦境,绝非精神分析意义上的梦境,而不过是“日有所思、夜有所梦”的世俗观点的一个象征主义变体;弗洛伊德在其著作中的第一章中就对这样的观点进行了反驳:“人们可能认为,梦不过是记忆在夜晚的躁动,梦只是复制并呈现白天的活动,最后自生自灭……但梦处理记忆材料的方式,切断了该理论的根……梦并非过去经历的简单复制。梦一开始无疑想复制过去的经历,但随即断链,变成另一个样子,甚至完全新造东西。”

至于女主角从一个精神病患者的一个混乱荒诞的梦境中毫无根据地推理出关于谋杀案的种种关键信息(比她成功这样做更可笑的是她竟然试图这样做,几乎是将精神分析学家的工作等同于周公解梦),这不仅仅是电影情节的经不起推敲之处,而且也进一步反映出了希区柯克与精神分析在基本目标上的分歧:的确,精神分析追求真相,但它追求的不是一个单单的案件或阴谋的真相,而是主体的真相,主体的欲望的真相,乃至构成主体的精神装置——无意识——的普遍结构和运作机制的真相,为此,它时常必须否定世俗的、表象的真相,而潜入内心最幽微的角落之中,而梦境便是这样一个角落。与之完全相反的是,希区柯克让梦境沦为了现实的一个副本,一张布满了精心设计的提示的谜面,人物们努力揭开它,只为给现实发生的罪恶提供一份唯心主义的不在场证明,却对探索心理层面的欲望、挫折和创伤无动于衷——尽管后者才是精神分析的根本责任。

因此,《爱德华大夫》中如下滑稽一幕便也顺理成章:男主角,一个因童年经历而导致其被有罪情结纠缠的失忆症患者,从未接受过真正意义上的精神分析治疗,但却在现实中重演了一次唤醒其创伤的事件(谋杀)之后瞬间获得了康复。这无疑应证了电影开场白中对精神分析治疗方法的可怕简化:“一旦困扰病人的情结被揭示并解释,病人的症状和混乱就会消失……”虽然精神分析意义上的痊愈确实仰赖于主体对自身真相的把握,但首先,这是一个在反复的精神分析实践中完成的漫长过程,其次,正如前文所指出的,这里的真相不是现实谋杀案件的真相,而是主体的欲望和无意识的真相——希区柯克和他的编剧混淆了二者,从而使童年创伤在男主角证明自己“无罪”的那一瞬间被轻巧地化解。在将精神分析夸大/矮化为一种神奇魔术的层面上,《爱德华大夫》并非希区柯克作品中的孤例:同样的情节逻辑在《艳贼》结尾再次上演,只不过治愈的对象换成了患有偷窃癖和异性恐惧的女主角。

但话说回来,难道有谁真的期待希区柯克懂弗洛伊德的理论吗?人们心知肚明,他只是热衷于种种情结、病症、创伤和人格分裂之下涌动的淫秽性,以便为其在银幕上兜售的犯罪奇观寻找一个比简单的逐利或纯粹的疯狂更为夺人眼球的动机。我并不是有意对希区柯克过于挑剔;我只是想指出,逢希区柯克电影必提精神分析的条件反射式联想,不止会导致对后者的错误认知,而且很多时候也成为了前者糟糕质量的掩饰。

让我们从另一个角度说明这个问题。《爱德华大夫》开始于一个经典的希区柯克式情境:一个被卷入了阴谋的人抛下了他既往的职业,这个职业可以是《西北偏北》中的商人,《火车怪客》中的网球运动员,或《冲破铁幕》中的物理学教授;而在这部电影中,一位精神分析学家爱上了自己的病人(当然,后者最初是以上级的身份出现在前者面前的)——这不正是《迷魂记》中侦探爱上其跟踪目标的翻版吗?连英文名“Spellbound”和“Vertigo”都仿佛一组镜像。人们可能会认为二人的行为有违常理和职业道德,但在精神分析治疗中,这恰恰极有可能发生,并且在历史上已不止一次地发生:作为分析的一个重要环节,分析师和病人之间会不可避免地产生移情,而若不能恰当加以引导,这种产生于特定情境中的移情很可能会被误认为更具普遍性的感情,例如,爱情。

然而在《爱德华大夫》中,男主角与女主角并不是在精神分析情境中渐渐建立感情,而是如偶像剧一般一见钟情;换言之,与其说这是一部业余的精神分析电影,不如说这是一部专业的爱情电影:当英格丽·褒曼和格里高利·派克两位大明星在洁白的柔光中登场,我们立刻明白,这两个人物诞生的目的就是为了相爱,别无其他。不幸的是,在精神分析中我们要求专业,但在爱情中我们恰恰需要业余;“专业”的爱情所带来的不过是一系列陈腐的异性恋样板戏。与之相较,《迷魂记》中爱情生发的过程虽然仍称不上有说服力,但它至少直面了“爱上一个虚构的身份”的悖论;而在这部电影中,希区柯克却借女主角的毫无缘由的盲信无视了这一悖论,甚至妄图以精神分析的知识证明这种盲信的合理性——在这里,精神分析不仅是悬疑的捷径,也是爱情的借口。

若仅论在电影上的造诣,希区柯克确乎是一位杰出的心理学家,正是他对观众的情绪与反应了如指掌才造就了那些无比精准的技巧。但与精神分析学派背道而驰的是,希区柯克的读心术不是为了将人们从压抑中解放出来,而是为了更不留破绽地操纵他们,正如在《爱德华大夫》结尾处,手枪回转过来对准镜头,人物逃出生天,观众却被杀死,此时我们才发觉自己一直被导演玩弄于鼓掌之间。即使是最好的希区柯克电影也总是对观众的一次谋杀——面对《惊魂记》浴室段落华丽的蒙太奇或《后窗》中在狭小空间中层层剥开的悬念,我们必须让渡作为观看者的主体性,甘愿沦为被电影弹奏的乐器。但是另一方面,也有一些电影,一些真正珍贵的电影(在古典好莱坞中,尼古拉斯·雷是很好的例子;而对于当代电影,我不得不提及《托尼·厄德曼》),它们并不将场面调度视为一种精神操纵手段,而是将其视为一种治愈人心的疗法:这些电影放弃了主导者的位置,选择站在我们身边,像一位真正称职的精神分析师一样带领我们重现发现自己。正是在这样观众与电影的平等交流中,移情产生了,对电影的爱也随之产生。

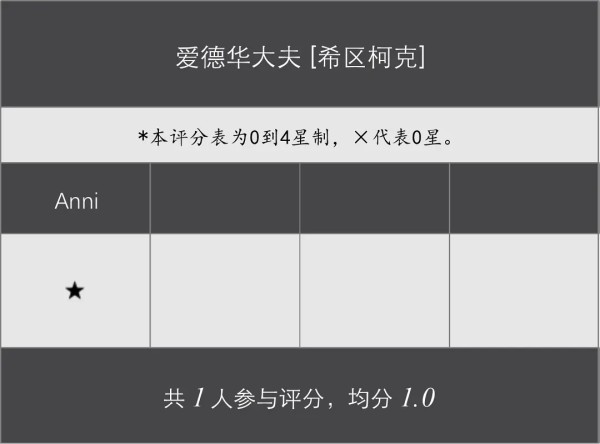

评分表

长评 | 张艺谋的女性观

长评 | 声 / 光 / 死亡 / 时间

访谈翻译 | 幻影采访者对谈里维特

网址:长评 https://m.mxgxt.com/news/view/1296183

相关内容

自我评价及家长评价(精选19篇)读书之星家长评语

评剧《长霞》触摸英雄情感

如何评价吴世勋的长相

姚笛和谁长得很像,如何评价姚笛的长相

如何评价陈红的长相

如何评价演员宋轶的长相?

如何客观评价刘亦菲的长相?

薛佳凝:在负面评价里成长

迪丽热巴《长歌行》热播 李长歌获好评