未来的聚光灯下,他们是最耀眼的明星

◎ 科技日报记者 都芃

9月的深圳大鹏湾畔,碧海、红毯、聚光灯,一场属于科学家的荣耀盛典举行。

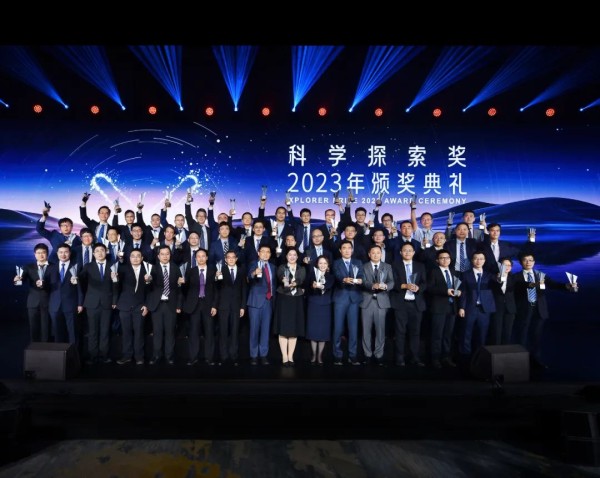

9月23日至24日,第五届“科学探索奖”颁奖典礼暨第三届“青年科学家50²”论坛在深圳举行。在颁奖典礼上,2023年“科学探索奖”获奖者和他们的家人一起,站在聚光灯下,接受最热烈的掌声与嘉奖。

2023年“科学探索奖”获奖人合影。

2023年“科学探索奖”获奖人合影。

今年“科学探索奖”迎来不少新变化,首位外籍非华裔获奖人诞生,数学物理学、交通建筑领域首次出现女性获奖人,不少机构和地域实现了“科学探索奖”零的突破……数个“首次”给奖项带来更加多元化的面貌,也印证着中国科技创新的蓬勃发展和科研生态的不断优化。

今年是“科学探索奖”5周年。5年来,“科学探索奖”用自身的独特定位,见证、成就了一批青年科学家的成长崛起。目前,5届“科学探索奖”获奖人中,共有7位的研究成果入选年度“中国科学十大进展”,2位当选中国科学院院士,众多获奖人在国际核心科学期刊发布重大科研成果。

5年间,在“科学探索奖”不断优化的同时,腾讯也在不断探索创新社会资金长期稳定支持基础科研的模式。2022年,设立10年投入100亿元的“新基石研究员项目”、 成立“新基石科学基金会”……从5年前籍籍无名的新设奖项,到如今社会公认的重磅资助项目,“科学探索奖”和“新基石研究员项目”给科技界带来的变化正在悄然发生。

坚持“科学家说了算”

2018年,杨振宁、饶毅、施一公、潘建伟等14位科学家与腾讯基金会发起人马化腾共同设立“科学探索奖”,覆盖基础科学和前沿技术的多个领域,每年评选不超过50位获奖人,每位获奖人将在5年内获得总计300万元人民币奖金,是目前国内奖励金额最高的青年科技人才资助计划之一。

虽然是企业投入,但奖项坚持公益运营,不求商业回报,始终秉持“科学家说了算”的原则,给予科学家最大尊重。

在评审阶段,奖项始终把科学问题和探索突破放在核心位置,评委从候选人研究成就和未来研究的独立性、创新性、突破性以及研究计划的可行性等方面做出独立判断和评价,不看出身、不看“帽子”,有30%获奖人获奖时没有顶级人才头衔。

奖项从设立初始就设置了一系列严格、严肃的评审制度。例如在初审阶段,每位候选人会有7位以上的同行专家进行评估,每年有近千位小同行专家参加初审。在终审阶段,所有评委在评审系统中匿名打分,不存在一位评委就能决定谁获奖的情况。同时,奖项实行“断开式评审”,避免同一批评委“一评到底”。

“‘科学探索奖’得到社会的广泛认可,它的信誉和声望正在快速累积。几年来给我印象最深的就是严肃、认真的评审过程。众多资深科学家投入大量时间精力,反复权衡,做了细致的工作。”中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长、“科学探索奖”发起人潘建伟对奖项的评审过程印象深刻。

严肃、公正的评审流程也使奖项得到科学界的热忱参与和支持。一支有公心、有鉴赏力、有科学品位的评审班子建立起来。5年间,有超过1300位各国院士、50多所著名高校校长参与“科学探索奖”的提名、推荐、评审。仅在提名推荐阶段,就有40多位诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖等国际大奖得主参与其中。

“科学探索奖”每年资助不超过50位青年科学家,今年实际资助48人。这是奖项设立以来首次资助人数未满额,杜绝了“为评而评”,严格遵循实事求是、宁缺毋滥的原则。同时,为了不断响应科学界呼声,奖项也在持续优化。2020年,“科学探索奖”首次对港澳地区放开申请。2022年,奖项增设医学科学领域。

奖金如何使用同样完全由科学家说了算。中国工程院院士、“科学探索奖”发起人邬贺铨表示,“很多奖项主要授予名誉,但‘科学探索奖’不仅是荣誉,还有实实在在的经费,经费既可以用于改善科研条件,也可以百分之百用于改善生活条件。”对科学家的尊重还体现在更多细节上。奖项每年的颁奖典礼都会邀请获奖者家人参加,让他们与家人一起走红毯、享掌声,站在聚光灯下接受荣耀嘉奖。

中国科协名誉主席、中国科学院院士韩启德表示,科学探索奖有一个更长远的目标,希望通过培养气正风清的学术文化和公正有效的奖励制度,在中国形成更大的优秀科学家群体,推动我国科学技术更快发展。

在今年的“青年科学家50²”论坛上,韩启德发表了题为《“科学探索奖”的特征与创新》的研究报告。

看潜力 重探索

“面向未来、奖励潜力、鼓励探索”,是科学探索奖的核心宗旨。

中国工程院院士、“科学探索奖”发起人何华武曾表示,“比起团队,我们更关注答辩人个人的科研能力和独立性工作。比起他个人的成果,我们更关注他的研究计划。在评审中,我们也尽量引导答辩人更多阐述他对于未来探索的设想。”

奖项名称中的“探索”二字,是吸引西南交通大学研究员、2019年首届“科学探索奖”交通建筑领域获奖人邓自刚报奖的最初原因,“我觉得‘科学探索奖’名字特别好,探索未知、探索未来,我们研究的真空管道超高速磁悬浮就属于未来交通,所以最初看到这个奖的时候就很兴奋,觉得这个奖项是为所有从事前沿研究的科学家量身定制的。”

获奖前的邓自刚是典型的“青椒”,从事的又是需要长期攻关的前沿研究,获得认可并不是一件容易的事。“人生获得第一次认可是最难的,也是最难忘的。”报奖时,邓自刚的项目只有45米环线,最高速度只有50公里每小时。外界不禁有疑问:又是磁悬浮,又是真空管道,速度怎么还这么慢?甚至有质疑声称这是“玩具”,而非真正的交通工具。

即使如此,“科学探索奖”依然对像邓自刚这样的前沿领域探索者给予了充足的信任和鼓励。而邓自刚也没有辜负这份信任。获奖后不久,邓自刚参与研发的世界首条高温超导高速磁浮工程化样车及试验线建成,设计时速620公里,打破了高温超导磁浮列车是“玩具”的质疑。

邓自刚打破了高温超导磁浮列车是“玩具”的质疑。

前沿探索离不开学科间的碰撞与交流,为了更好鼓励跨学科的交流与合作。从2021年起,“科学探索奖”设立“青年科学家50²论坛”,每年举办一次,每位获奖人在受资助的5年期间,至少在论坛上分享一次自己的BIG IDEA和最新探索成果。“50²”寓意着“科学探索奖”每年评选出的50位青年科学家,将对未来50年的科学技术突破产生重大影响。该论坛如今已经成为兼具专业性和权威性的青年科学家学术盛会。

在9月24日举行的第三届“青年科学家50²论坛”上,来自生命科学、能源环境、物理学等多个领域的专家分享了他们最新的研究成果,激发出更多有价值的研究方向。

聚焦原始创新 挖掘人才原动力

2022年,在“科学探索奖”的基础之上,为了更好聚焦“从0到1”的原始创新,鼓励自由探索,腾讯公司宣布10年内出资100亿元人民币,设立“新基石研究员项目”,稳定支持一批杰出科学家潜心基础研究。

基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。但基础研究,特别是基础研究中的自由探索,存在周期长、难度大、风险高等现实问题,如何支持非任务导向的自由探索,一直是科技界最关注的话题之一。

“新基石研究员项目”正是瞄准了如何支持基础研究中的自由探索这一“痛点”发力。腾讯公司高级副总裁奚丹在采访中表示,“国家对基础科研的投入是科学家们勇攀科学高峰的动力之源,腾讯的初心始终是尽可能发挥社会资金更为灵活的优势,力求成为国家资助基础科研的有益补充,探索社会资金长期稳定支持基础科研的创新模式。希望让科学家更有底气、有定力潜心基础科研,激发更多‘从0到1’的原始创新,为科技创新提供更多原动力。”

“新基石研究员项目”向入选研究员提供长期、稳定、灵活的资助,为他们静下心来“十年磨一剑”创造安稳的科研环境。项目资助类别分为实验类和理论类,实验类每人每年资助500万元,理论类每人每年资助300万元,连续资助5年,期满可以申请续期资助。2023年初,首期58位杰出科学家成为“新基石研究员”,获得为期5年的科研经费资助。

项目对获资助的研究员不设置明确的研究任务,不考核论文数量,也不限定必须拿出成果的期限。首期“新基石研究员”、清华大学医学院教授祁海表示,“推动科学发展,造福社会的基础研究突破,往往存在巨大的不确定性和不可预测性。新基石强调‘选人不选项目’,就是为了鼓励科学家更大胆地提出自己的研究计划,它看重的是人的潜力,也就是一个人内在的创新动力和捕捉科学问题的敏锐度,即使他的未来研究计划存在失败的风险。”

中国科学院院士、北京大学校长龚旗煌同样认为,“新基石研究员项目”能够充分发挥社会资金的独特优势,“选人不选项目”将有力地支持科学家开拓新方向,提出新概念、新理论和新方法,激发科研新范式,营造有利于自由探索的基础研究氛围和创新文化。

长空万里,风鹏正举。从深圳大鹏湾畔出发,这群改变未来的科学家已经扬起属于他们的风帆,在未来的科技浪潮中踏浪前行。

来源:科技日报 文中图片均由腾讯公司提供

编辑:王宇

审核:张爽

网址:未来的聚光灯下,他们是最耀眼的明星 https://m.mxgxt.com/news/view/1279903

相关内容

《明星的荣光》读后感400字:在聚光灯下,如何坚守初心,闪耀属于自己的光芒?明星光环下的谦逊:如何在聚光灯下优雅地生存?

明星的光环总是格外耀眼,他们的爱...@Nina的动态

聚光灯下的情感:明星们教会我们的亲密与自信

聚星名人赛:聚光灯下的娱乐盛宴

镜头背后的情感:女明星们如何在聚光灯下保持真实

DNF聚光灯下的明星怎么玩

演员怕批评?背后真相大揭秘明星光鲜外表下的脆弱心态聚光灯下的

聚光灯下的明星科学家 短评

《聚光灯下的明星科学家》 (来自热书发现系统)