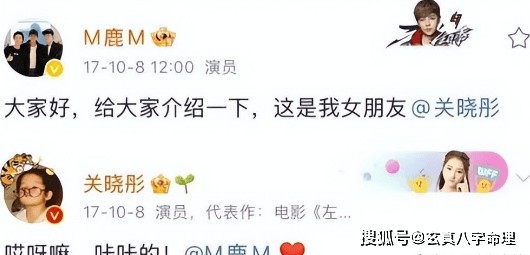

娱乐圈的情感纠葛,往往像一团迷雾,笼罩在明星光鲜亮丽的外表之下。人们常常对明星的私人生活抱有浓厚兴趣,而这一切,却总在公众的放大镜下呈现出细节与异想天开的解读。鹿晗与关晓彤的感情走向,便是这样一个被不断放大、反复讨论的谜题。自从去年关于他们分手的猜测悄然兴起,至今未曾平息。最近,在一枚无名指戒指和一首新歌的推波助澜下,这段感情的风波又一次成为全网热议的焦点。这场充满戏剧性的舆论漩涡,不仅揭示了公众对明星隐私的渴求,也反映了明星与公众之间微妙的博弈。

首先,关于关晓彤的戒指事件,5月14日她现身成都机场的画面引发了轩然大波。那一刻,她身着黑色服饰,口罩遮面,匆匆行走,然而左手无名指上那枚戒指却意外地引起了人们的注意。在传统观念中,无名指的戒指常常与婚约联系在一起,而她的这枚戒指,立刻激发了网友们关于“求婚”的猜测。关晓彤与鹿晗的恋情早已是公众关注的焦点,几乎每一个细节都能引发无数的猜测和讨论。于是,视频中关晓彤调整戒指的动作被视作“慌乱”,而一些热衷于追星的粉丝们,更是研究起戒指的款式,认为与鹿晗曾戴过的同款相似,进而推测“好事将近”。然而,仅仅24小时后,关晓彤便在社交平台晒出了自己叠戴多枚戒指的照片,并配文“想怎么戴就怎么戴咯”,以此回应外界的揣测,显现出她对这一舆论风波的冷静态度。她不仅用时尚态度化解了戒指背后的情感暗示,也清楚地表达了对外界推测的反应——她选择主动回应,却又不急于澄清。

接下来,我们不得不提鹿晗的新歌《一天》。这首歌的发布,本应是对他音乐创作的展示,却意外地引发了公众对他与关晓彤感情状态的关注。尤其是其中几句歌词:“让我回到你身边”,“我们默契得就连分开都闭口不提”,这些字眼,在过去几个月的“生日零互动”与“戒指事件”的背景下,迅速被解读为“分手”暗示。许多粉丝纷纷分析歌词中的情感脉络,认为其中的“思念”和“默契分开”正好映射了两人关系的变化,甚至有人大胆猜测,这首歌实际上是鹿晗向公众传达的“分手声明”。然而,也有一些理性声音指出,歌曲的创作并不一定与个人经历相关,创作团队的策划和市场定位同样可能影响歌词的走向。这种“文本解读”与“理性思辨”之间的博弈,展现了粉丝们复杂的心态——他们既渴望了解偶像的真实情感,又害怕面对可能不那么完美的真相。

在公众对鹿晗与关晓彤的关系展开激烈讨论的同时,我们也不得不注意到,舆论场中对于私人生活的过度猜测,已经逐渐引发了对于隐私界限的讨论。从2017年两人公开恋情,微博一度瘫痪,到如今戒指与新歌的不断发酵,他们的情感生活始终处于公众关注的风暴眼之中。数据显示,最近一周关于这对情侣的相关话题阅读量已超过50亿次,而网友的评论也呈现出鲜明的分化。尤其值得注意的是,虽然两人从未对“是否分手”的核心问题做出公开回应,却因始终保持沉默而引发了更为剧烈的猜测。传播学中的“沉默螺旋”现象在此得到了生动的体现——当主流舆论趋向于某种结论时,其他不同的声音往往会渐渐消失,舆论便逐渐形成了“一边倒”的局面。

然而,深层次的问题往往隐藏在这场情感风波背后,关于明星私生活的讨论,实际上也反映了娱乐圈背后的流量运作逻辑。关晓彤的戒指话题,无疑为她的时尚资源带来了巨大的曝光效应,而鹿晗的新歌借助情感纠葛,提升了传播声量。业内人士透露,明星私生活与作品宣传的捆绑,早已成为一种常见的营销手段。然而,这种做法也引发了伦理的讨论:当明星的私人生活成为商业运作的一部分时,公众对其真实情感的关注是否也会被消费与异化?

心理学研究表明,粉丝对偶像情感的关注,其实是一种“拟社会关系”的投射——人们将明星视为“熟悉的陌生人”,他们的情感生活,成为了大众情感的镜像。这种心理需求,给娱乐新闻的传播提供了肥沃的土壤。也正因如此,公众对鹿晗与关晓彤的情感猜测,成了这场舆论风暴的核心。

在这场看似无休无止的情感谜局中,或许我们可以从中反思,如何在满足好奇心的同时,尊重他人的隐私权。正如法律学者所言:“明星虽然是公众人物,但他们的情感生活依然应当受到隐私权的保护。”因此,过度的解读和传播,往往可能跨越隐私的界限,甚至构成对他人权利的侵害。

无论如何,愿公众能够在这些纷繁复杂的情感故事中,保持理性与克制,留出他人应有的空间。也愿鹿晗与关晓彤,无论情感走向如何,都能找到自己真正的幸福与平静。在这个充满喧嚣的时代,愿我们每个人都能在浮躁中保持内心的宁静,找到属于自己的温暖与安宁。

返回搜狐,查看更多