为什么以前的人对演员、冠军都是崇拜,现在的年轻人这么无聊?

为什么以前的人对演员、冠军都是崇拜,现在的年轻人这么爱做无聊的梦呢?

社交媒体的崛起改变了我们和名人之间的互动方式。以前,电视上的演员或运动冠军是遥不可及的存在,除非在节目中或采访时才能一瞥其风采。如今,普通人可以轻松关注、评论甚至私信名人,仿佛与之亲密无间。然而,这种联系只是单向的幻象。更重要的是,我们忽略了这种距离的本质:它只是我们朝着名人投去的目光而已。在这个过程中,我们也应该认识到,人与人之间除了距离,还有高度的差别。

与其寄希望于这种虚幻的幸福梦,倒不如踏实地提升自身在特定领域的能力。当你站在巅峰,俯瞰众山小,你会发现,优秀的人会自然地聚拢于你。

“饭圈”现象的崛起是流量时代商业化的必然产物,然而也带来了一些副作用。就拿乒乓球运动员王楚钦的经历来说,他多次被私生饭围堵,最终在机场发飙怼粉丝,实在让人理解。相比之下,运动员相对于娱乐明星更为坚韧,因为他们对于流量经济和粉丝经济的依赖要小得多。然而,这并不代表他们完全独立于商业化的影响。

与以往不同,现在的演员和运动员不仅仅是领取固定薪水的工作者,他们也需要考虑如何保持商业价值。即使他们不选择参与任何代言活动,他们所在的团队也需要赞助支持。这些赞助企业并非行善,而是出于市场考量,追求收益大于成本。而这收益的源泉正是来自球迷和粉丝。因此,谁能够吸引更多的眼球,就会拥有更高的商业价值。然而,在这个吸引眼球的过程中,也不可避免地泄露了大量个人数据,这包括了那些花钱购买门票支持比赛或者代言的人。

并非所有支持者都是真心热爱体育运动或者娱乐明星,私生饭、代拍等行为无疑会导致隐私数据的泄露。然而,也正是这些行为推高了人气,提升了商业价值。只能说,许多事情都是双刃剑,需要巧妙地取得平衡。

父母一代的经济条件明显好于之前的时代,他们的子女也因此少了许多吃苦的经历。95后相对于80后,具有更为强烈的自我意识,同时对于精神层面的追求也更高。他们愿意为心中的偶像花费金钱,并将其视作精神寄托。这些追星的年轻人经常奔波于偶像的身边,全情投入其中。

然而,值得一提的是,我们应该警惕经济状况的不确定性。如果不幸走上日本类似的经济道路,这种消费习惯可能会成为一个巨大的负担,不仅对他们自己,也会影响到他们的父母。如果我的孩子将来也陷入这种追星狂潮,我宁愿让他跟随偶像的脚步,过上自己向往的生活,而不是来找我倾诉无奈。

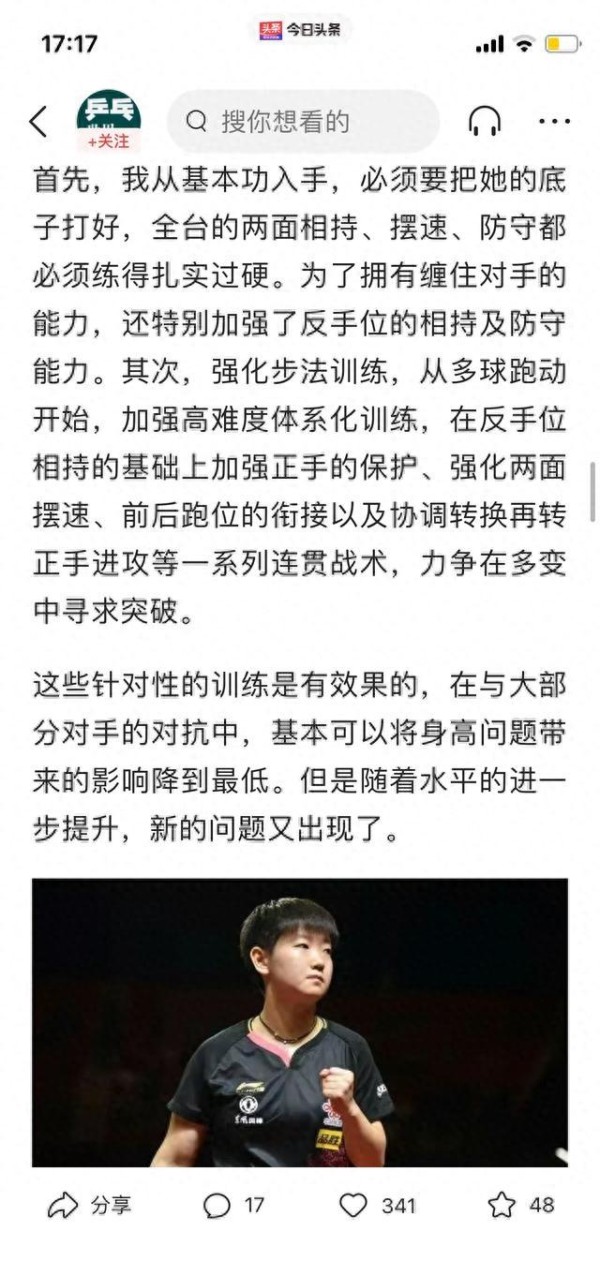

最近看到一篇由“小杨”所写的《孙颖莎是怎么炼成的》,读给我的儿子听后,让我感动不已,甚至不禁流下了眼泪。这让我深刻认识到,站在顶峰的背后,是多么的不易。

孙颖莎和王楚钦以及他们背后的教练们倾尽全力,让自己站在了世界的巅峰。这个故事本应是一个鼓舞人心的例证,告诉我们只需以偶像为楷模,努力奋斗,争做自己领域的佼佼者。何必将宝贵的青春浪费在毫无意义的事情上呢?

可以从多个角度去分析问题。生活中,我们是否也陷入了盲目追随的泥淖?当下的年轻人是否能够真正理解自己所崇拜的偶像背后的艰辛与付出?我们更应该关注于如何在追求梦想的过程中,脚

踏实地提升自己的实力,而非仅仅依赖着虚幻的追星行为。

在这个信息爆炸的时代,我们也要保护好自己的隐私,避免被商业利益所侵害。如果我们能够在崇拜偶像的同时,理性看待自己的努力与付出,或许我们也能成就一番不凡的事业。

最终,我们应该认识到,追星并非一无是处,它可以成为激发人们追求梦想的动力之一。然而,我们也不能将所有希望都寄托在偶像身上,更不能忽视自身的成长与进步。在这个充满机会与挑战的时代,我们要学会保持独立思考,找到适合自己的成长路径。

您对追星现象有何看法?

网址:为什么以前的人对演员、冠军都是崇拜,现在的年轻人这么无聊? https://m.mxgxt.com/news/view/1260978

相关内容

为什么这些足球新星都崇拜C罗为什么不能崇拜明星?因为崇拜明星是无知的表现

为什么年轻人热衷于“网红”? 还有什么能够崇拜

当我们崇拜偶像时,我们在崇拜什么?

孩子对明星崇拜,大人怎么做?

崇拜?真想不到NBA有这么多年轻的球星视杜兰特为偶像!

俄罗斯为什么那么“刚”?年轻人不追捧流量明星,只崇拜国家英雄

哈兰德说出了为什么崇拜C罗而不是梅西?

微信群聊为什么人人都可以改名?

为什么古人这么崇拜北斗星,而不是启明星(金星)、天狼星?