2021年6月15日,中央网信办宣部即日起针对“饭圈”粉丝群体一段时间以来互撕谩骂、应援打榜、造谣攻击等会破坏清朗网络生态、对未成年人身心健康造成不利影响的问题,在全国范围内开展为期2个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动。

此次专项行动将针对网上“饭圈”突出问题,重点围绕明星榜单、热门话题、粉丝社群、互动评论等重点环节,全面清理“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、挑动对立、侮辱诽谤、造谣攻击、恶意营销等各类有害信息。

重点打击以下5类“饭圈”乱象行为:

➊诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜等行为;

➋“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私等行为;

➌鼓动“饭圈”粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为;

➍以号召粉丝、雇用网络水军、“养号”形式刷量控评等行为;

➎通过“蹭热点”、制造话题等形式干扰舆论,影响传播秩序行为。

期间,将关闭解散一批诱导集资、造谣攻击、侵犯隐私等影响恶劣的账号、群组,从严处置“饭圈”职业黑粉、恶意营销、网络水军等违法违规账号,从重处置纵容乱象、屡教不改的网站平台。

看到这个小王不禁点了个赞!希望这次整治行动能推动“饭圈”文化实现良性发展,还大家一片文明健康快乐的网上精神空间,大家都能快乐追星,而不是比来比去撕来撕去!

咳咳,进入正题,大家可能或多或少都会有追星的行为,但你对粉丝文化了解多少呢?本期推文小王就来和大家聊一聊饭圈那些事儿~

近年来,饭圈文化的成长令人刮目相看——原本散漫的自发行为,借助资本连接成型于社交媒体,在与现实并行不悖的虚拟空间,重构粉丝生活,成就了一个新的文化群体。在这样的背景下,大家是否思考过:借力社交媒体,饭圈传播带来了怎样的文化改观?虽然存在许多乱象,但总体来说不断被看好的饭圈文化与社会政治经济领域现实关系如何?它是否真正展现了赋权民主、摆脱控制的一面?文化成长的价值何在?对青少年及主流社会将产生什么样的影响?

“饭圈”是什么?

雷蒙·威廉曾指出“文化即生活方式”。饭圈就是青少年最真实的一种生活方式,更确切地说,是他们通过社交媒体平台助力形成,以符号、文本为表现,由技术、观念、行为、态度构成的自成一体的生活体系。

中国的饭圈雏形出现于20世纪80、90年代。像京剧票友一样痴迷于影视艺术、狂热崇拜和追逐影视明星的年轻人,在改革开放新时期被赋予“追星族”称谓。他们以影视作品《霍元甲》《上海滩》中的男女主角为偶像,为刘文正、童安格等歌星着迷。他们是娱乐文化的主体,也是海报、大头贴、文化衫等产品的消费主力。追星族以学生为主,行动带有自发性、个体化、分散化特点,成为最潮最耀眼的一群人。

跨世纪兴起的选秀节目,为追星族重置了具有烟火气的名称——粉丝。“粉丝”原本用以形容那些“狂热介入球类、娱乐或商业活动,仰慕、迷恋影视明星或运动明星的人”,进而引申为“对特定人或事物拥有强烈兴趣或赞赏的人”。

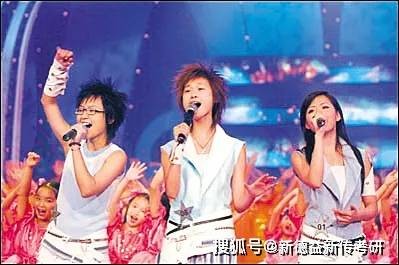

△ 图源:搜狗图片

△ 图源:搜狗图片

2005年,湖南卫视《超级女声》冠军PK赛的选手们,在粉丝群的高调簇拥下进入大众视野,显示出霸屏娱乐节目的气势。节目成功的背后,粉丝功不可没。在这一阶段,粉丝团队作用显现,粉丝团会有意识、有组织、有计划地策划活动为偶像站台,但活动大多局限于线下,其行为的利与弊引发了主流文化界的激烈争论。

粉丝群正式以合理合法姿态傲然于主流文化视野,得益于中国互联网普及20年之后。2014年伴随社交媒体平台技术应用的成熟,鹿晗等流量明星走红,“粉丝受到了前所未有的重视”。

△ 图源:微博

△ 图源:微博

2018年,《偶像练习生》《创造101》等偶像养成类综艺节目爆红后,粉丝团拥有了一个更具亲和力的名字——饭圈。粉丝名称变了,行为范式亦展现出新特点:

①群体的联系更为紧密。追星不再单打独斗,出现了明星后援会这一负责事务管理的新建制。

②成员身份更具行为标识性:共同出资、打榜与反黑。

③圈群活动自主性增强,追星与造星渐趋融合。

从语义上理解,“饭圈”是一个通俗化的集合性名词,“饭”即“粉丝”,“圈”增添了群体边界、区隔、限制的意涵。可以说,称呼的改变宣告了一个独立文化圈层的建立,表现出粉丝借力于互联网构建新的社会关系的能力。

学界对饭圈文化的认知

关于饭圈文化的认知,国内外的研究存在相通之处,主要集中于对抗性和创造力的揭示。

费斯克认为,粉丝文化是“影子文化”,“与官方文化相对立,强化大众文化的同时,征用并重塑官方文化的某些价值和特征”。海布迪奇认为,粉丝文化的“另类”表现在挪用主流文化符号,在对立的语境中为其赋予新的意义,形成对抗的表达方式。德赛都以“盗猎者”和“游牧民”隐喻粉丝群体,认为粉丝与文本创造者展开了“争夺文本所有权和意义控制的斗争”,是“生产权力策略”与“消费战术”的较量。(如饭制视频,就是粉丝以盗猎者的身份与文本创造者进行较量的武器)。詹金斯修正德赛都的理论,认为粉丝创造出独特、持久的社群文化,具有更为自觉的结构,构建了一个生产者掌控之外的艺术世界,其行为更具生产力和创造力……

国内学界则注重对“娱乐至死”、信息茧房、群体性孤独等理论的阐释和验证。并且,反对“污名化”的声音明显增强,如杨玲激烈批驳“大部分精英知识分子要么对粉丝现象视而不见、不屑一顾,要么就将粉丝看成是消费意识形态的可悲受害者”。一些研究开始发掘粉丝文化背后的对抗-建构意义,强调从场域、建构意义、社会干预等角度给予饭圈理解和宽容。

参与性文化中的民主想象

为什么社交媒体没有创造出以对话、倾听为特征的民主环境,相反,显而易见的是不同粉丝群体的争斗不断升级,在明星各自饭圈“一边倒”的舆论大战下,社交媒体促进了偏见风靡氛围的形成。

从构成参与式民主的基本条件审视,第一,参与式民主强调决策参与,它包含在决策过程之中。第二,参与式民主需能够显示出平等性。个体需具有平等的内在价值,个体利益也要被平等地考虑。第三,参与式民主对于公众具有发展的价值:使他们能够享有自由、锻炼能力、贯彻平等。然而,分析饭圈成员在社交媒体中的相遇,他们虽然能够通过集体的意趣共享内容,但这种参与性尚未匹配构成民主的基本要件。

饭圈中大多数人无法参与到决策之中,而是被排除在决策过程之外:

其一,消费者身份和组织架构使他们无权进入或缺少进入决策过程的条件。大多数成员通过社交媒体和关系网络连接起了网民文化的创造性,但对他们而言,更多的是无条件地将创造合盘托出,既无经济利益回报,也缺少决策权利的获享。与此同时,他们还要自掏腰包打榜超话,为明星见面会、演唱会买单。 其二,这种参与是态度而非意愿的、有限的参与。表象上,饭圈成员可以引发话题、设计行动,以自己的意愿促进共识达成,但事实上,饭圈成员大多只是通过认同,表达对明星偶像的两种态度——要么拥护(偶像),要么反对(偶像竞争对手),明星最终以何种形象示人,决定权并不在他们,饭圈的意愿大多悬浮于辅助的参考层面。 其三,所有权始终是决策参与的核心,在这一点上,饭圈的绝大多数成员更无权益可言。他们只是通过开放途径卷入造星运动之中,增加或减少明星的流量,而偶像始终是与他们权益无关的他者,他们的时间、精力和投入其中的智力创造被无条件占用。这样,参与式民主便停滞在文化表达的象征性层面,饭圈成员所享有的只是民主的幻象,其实质是象征性民主与工具理性一拍即合,忠实与需求被悄然置换为文化商品的附加物。

资本、控制与文化工业“盗梦者”

不管饭圈文化的参与者们享受到了何种自由,一个潜在却无法忽略的事实是,他们始终没有摆脱资本的羁绊与控制,不仅如此,他们为文化工业注入了超乎寻常的新资本,使娱乐业更加有利可图。

“你我本无缘,全靠我花钱”,对于饭圈成员来说,打榜表达对偶像的喜爱和忠诚,花钱是必选项,这构成了明星资本的一个新来源。2018年,某选手在参加《偶像练习生》节目时,投票集资超过200万元,有报道称,粉丝为让他守住第一位置,花费了超过1000万元购买虚拟花。2019年仅势力榜收入就超过1亿元。

通过系统的循环运行,饭圈资本控制产生了这样的独特之处:

经济利益与文化利益的密切交换关系,偶像和粉丝结成一种不对称的利益共同体。表面看,粉丝趣味收编了娱乐明星、产品,资本服务于饭圈文化利益。实际上,娱乐工业时刻没有放松反收编,他们成了饭圈文化理想的“盗梦者”,并得以通过粉丝互动把握资本的前进方向。与此同时,饭圈打赏亦成为明星资本的关键部分,因而,经济利益与文化利益的交换并不对称。 最大赢家是资方主导的娱乐产业。商业资本通过流量数据的支撑形成强大影响力,饭圈不遗余力地为其呈现梦想导向并提供消费保障。当代青年亚文化控制悖论便由此形成——饭圈群体或可通过新增资本方式影响偶像进退,但就个体而言,控制力不仅与他们无关,反而使他们被商业资本套得更深,追星行为变得更癫狂,甚至因过度沉迷引发暴力冲突等新问题。结构功能与权力运作:作为“爱”的自组织

可以说,饭圈系统层级鲜明,资本控制力强而隐蔽,形成了富有特色、运作有力的自组织结构——饭圈成员按照相互默契的规则,各尽其责协调行动,自动地发挥职能作用,共同提升了饭圈文化的影响力。饭圈自组织主要由核心层(粉头)、管理层(子系统)和基础层(饭圈)三部分构成。

其特点在于:

目标明确,即系统、子系统、分支机构分工合作,共同为偶像做好应援。 饭圈具有组织规则,表现在显规则与潜规则两个层面。如“羊村粉丝公约”要求“接送机粉丝不要有大声喧哗、拥挤、推搡等影响公共秩序的行为”“应援自家偶像时,请控制好自己的情绪,不要因过于激动伤害到其他人”等,这是“羊村”饭圈全球共享的显规则。而明星保护意识、打赏反黑行为等则构成了主导群体的潜规则,若不遵循此道,新粉难以入圈,老粉也会遭到嫌弃,这样,即便发生过“粉头”圈钱跑路的事故,饭圈成员依然报以“宽容”态度,出资打赏的热情不曾动摇。 特殊语言符号——拼音简写构成饭圈文化身份标志。比如,dbq代表对不起,pyq表示朋友圈,zqsg意即真情实感等,不了解这些用语,就不能迈出和Z世代(指 1995~2009年间出生,受互联网、即时通讯、智能手机和平板电脑等深度影响的人群)愉快交流的第一步。为什么那么多人混饭圈并且乐此不疲呢?除了因为对自己偶像的热爱,其实还因为亚文化群体借助组织、借力算法技术相互辨认、相互学习、相互补充,更可快速产生有效的自我引导,领悟到自我类群体的强大。这样一来,社交中的自我便充满乐趣——既拥有影响他人行为、制造事件的能力,又能够让成员摆脱作为个体的孤独无力。于是,“爱”的自组织成就了青春梦想,怂恿着文化个体如飞蛾一般扑向饭圈。

# 结语 #

上述种种表明,饭圈文化虽以不断攀升的人群数量和影响力左右着青少年的社交生活,但却始终蔓生在主流文化的边缘,没有改变粉丝群体标榜先锋的亚文化底色:饭圈文化经历了从线下到线上、从个体到群体、从个人行为选择到平台事件运作的历程,却仍未脱离象征性民主参与的状态;这一文化形成了严密的“爱”的自组织结构,发挥出有限权力的强制力,但其内部决策权、所有权、控制权仍然旁落,娱乐资本的主导地位并未改观。

然而,即便如此,近年来另一种现象还是格外引人注目。2019年8月,一个喧嚷香港独立、抹黑中国的海外论坛,在不到一天的时间里被饭圈女孩刷了5万多个回击帖,饭圈女孩联盟为共同的爱豆“阿中”(即中国)打响了舆论保卫战。在Twitter、Facebook、Instagram等社交平台上,她们列数据、做动漫、写文案、上视频,摆事实、讲道理,分工合作表达爱国立场,为当代青年亚文化群体的价值观表达积累了独特的文化经验。多方联动形成合力,饭圈也成为参与社会行动的一支重要力量。2020年新冠肺炎疫情期间, 不少饭圈组织及个人自发捐款捐物,在公益领域发挥作用。在共同完成一件件大事的过程中,饭圈成员“获得了集体组织的安全感和力量感,也从中获得了日常生活难以企及的使命感和崇高感”。

所以,虽然饭圈存在种种乱象需要整治,但是也大可不必一提起饭圈就嗤之以鼻,毕竟饭圈及其文化还是有许多可圈可点的地方噢,大家应该更加全面正确的认识饭圈及其文化,说到这里,前文提出的几个与饭圈及其文化相关的问题大家有认真思考吗?是否能通过本文得到启发找到答案呢?大家认真思考后,可以积极在评论区留言、讨论,说不定考试就遇上了呢!返回搜狐,查看更多