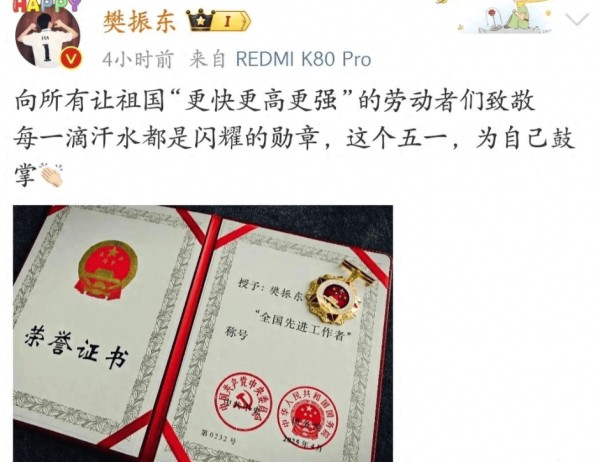

五一劳动节的表彰大会余温未散,国乒队员的动向再次成为公众焦点。当樊振东在社交媒体晒出“先进工作者”证书时,配文“为自己鼓掌”的背后,或许藏着更多未被言说的深意——运动员的“价值”,究竟该由金牌、流量,还是其他维度来衡量?

一、表彰台上的“隐形勋章”

人民大会堂的聚光灯下,樊振东、王曼昱和李晓霞的“先进工作者”称号,是国家对体育人职业精神的最高认可。值得玩味的是,樊振东并未第一时间分享这份荣誉,直到五一才以致敬劳动者的姿态低调呈现。这种“延迟满足”恰似他的球风:不张扬,却厚重。相比之下,孙颖莎在五四青年奖章颁奖礼上的侃侃而谈,则展现了新生代运动员的自信表达。两代球员的差异,映射出体育明星公共形象的进化轨迹。

二、商业赛场的“冰与火之歌”

巴黎奥运会后,国乒的“商业价值图谱”呈现撕裂状态:

孙颖莎手握10个代言,从日化到科技品牌全覆盖,其“邻家女孩”形象与赛场“小魔王”的反差,成为品牌方钟爱的叙事模板;樊振东的代言则凸显“精英感”,凯迪拉克、雅漾等品牌与其“沉稳领袖”人设高度契合;而卫冕女单冠军的陈梦,直到近期才迎来SKG按摩仪代言,品牌方巧妙借势她的“伤病故事”和孝顺形象,反而成就了一次精准的情感营销。这种差异绝非偶然。商业市场对运动员的定价,本质是“人设变现效率”的博弈。孙颖莎的“少年感”、樊振东的“责任感”,比陈梦的“低调务实”更易被快速消费——这无关成就高低,而是流量经济的残酷逻辑。

三、偶像力量的“长尾效应”

内蒙古少儿锦标赛上,9岁的吴扆依独自参赛的画面,意外成为文章最具穿透力的片段。没有教练陪同,自己架手机复盘比赛,输赢皆自我消化——这种超越年龄的独立,恰源于她对孙颖莎“场上不哭”的模仿。当小球迷说出“偶像不哭,我也不哭”时,体育精神的传承已超越技战术层面,升华为一种价值观的薪火相传。

而网友翻出孙颖莎儿时“领奖破涕为笑”的老照片,则揭示了另一个真相:所谓“榜样”,从来不是完美无缺的符号。允许脆弱,但更懂自愈,才是真实的人格魅力。返回搜狐,查看更多