黄晓明考博,学历以及卷到娱乐圈,演员也高学历了

一、从 "明学" 到博士:黄晓明的身份重构

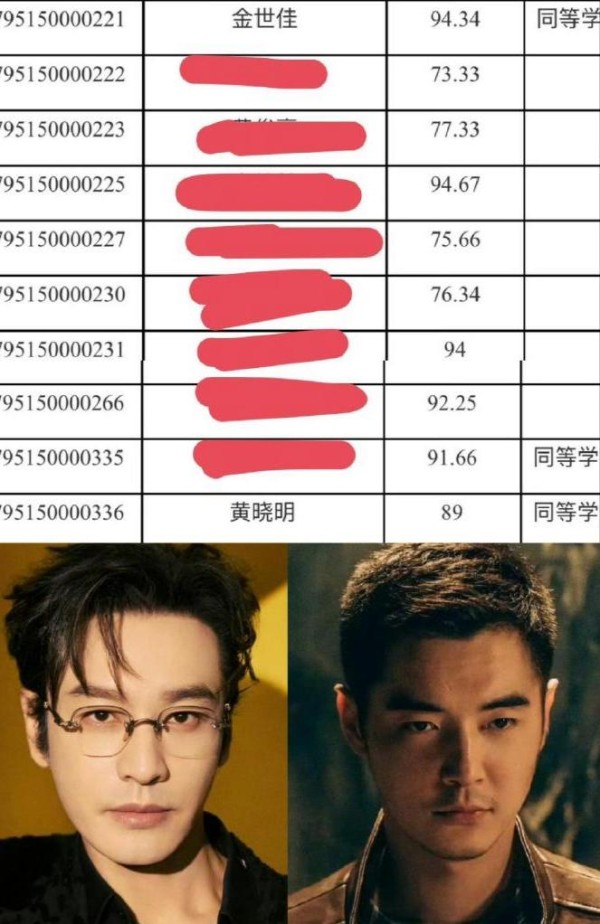

黄晓明这个名字,在中国娱乐圈早已成为符号化的存在。从《大汉天子》的少年天子到《烈火英雄》的消防队长,他用二十年时间完成了从偶像派到实力派的蜕变。2025 年 5 月 12 日,上海戏剧学院公布的博士复试名单中,他以 89 分的业务成绩赫然在列,报考方向是艺术管理 / 戏剧策划专业学位。这个消息引发的震动,远不止于娱乐圈的一亩三分地。

作为北京电影学院科班出身的演员,黄晓明的职业生涯本就与学术有着天然联系。他早年在《中国合伙人》中饰演的成东青,某种程度上是他个人经历的投射 —— 从山东小城到北京电影学院,再到娱乐圈顶流,这种向上流动的轨迹暗合了中国高等教育扩张期的集体记忆。而此次报考博士,更像是他在职业高原期的主动破局。正如他在《奇遇人生》中所言:"演员的瓶颈往往来自认知的局限。"

二、学历贬值的迷思与真相

当 "博士" 头衔与 "演员" 职业产生交集,公众的第一反应往往是 "学历贬值"。2025 年的中国高等教育市场,确实呈现出微妙的矛盾:博士点数量突破 800 个,考研报名人数连续两年下降,但硕士就业率却从 2014 年的 92.6% 腰斩至 45.4%。这种结构性矛盾,让 "学历通胀" 的焦虑弥漫在社会各个角落。

但将演员读博简单归因于学历贬值,显然是对教育本质的误读。上海戏剧学院的博士招生要求显示,报考者需提交 2000 字学术研究规划,通过严格的业务课考试和面试。黄晓明的 89 分业务成绩,金世佳 94.34 分的高分,都证明了这不是一场 "镀金" 游戏。正如中央美院博士就业报告显示,艺术博士的职业路径早已突破传统高校教职,在文化产业、艺术机构等领域展现出多元可能性。

三、博士演员的社会镜像

这种跨界现象折射出更深层的社会变迁。2025 年的中国就业市场,正经历着剧烈的结构性调整:AI 技术取代基础岗位,文化消费升级催生新需求,青年失业率居高不下。在这样的背景下,演员读博不再是个例,而是一种集体选择。林更新、靳东等演员的学术转向,本质上是对职业生命周期的主动管理。

这种现象的社会影响呈现出鲜明的双面性。正面来看,它打破了 "唯学历论" 的刻板印象,证明教育可以是终身成长的工具而非终点。正如金世佳在复试材料中写道:"我想弄清楚,当技术足够成熟时,演员如何避免沦为角色的傀儡。" 这种对艺术本质的追问,可能为行业带来新的创作范式。负面争议则集中在资源分配上:当普通博士生为教职挤破头时,明星是否占用了稀缺的学术资源?这种质疑在 "申请 - 考核制" 选拔机制下显得尤为尖锐。

四、教育本质的回归与超越

在这场学历焦虑的集体叙事中,我们需要重新审视教育的本质。艺术管理 / 戏剧策划专业的设置,本身就是艺术实践与理论结合的产物。黄晓明的制片经历、金世佳的剧团实践,恰好与专业方向形成互文。这种 "实践 - 理论 - 再实践" 的路径,正是艺术教育的理想形态。

从更宏观的视角看,演员读博现象揭示了中国社会正在经历的认知革命。当 "学历贬值" 成为口头禅时,真正贬值的或许是对教育的功利化理解。正如那些放弃高薪选择支教、开书店的 985 毕业生,黄晓明们的选择提醒我们:教育的终极价值,在于培养独立思考的能力而非换取世俗成功的筹码。

结语:学历迷雾中的清醒者

黄晓明和金世佳的博士之路,注定会在娱乐圈掀起波澜。但这场争议的意义,早已超越了个人的学历追求。它是一面镜子,映照出中国社会在教育、职业、成功观等层面的深层矛盾。当我们纠结于 "博士做演员是否小材大用" 时,或许更应该思考:在这个快速变化的时代,如何让教育真正成为照亮人生的灯塔,而非束缚脚步的锁链。毕竟,学历的价值不在于它能带来什么,而在于我们如何用它去创造什么。

#黄晓明金世佳进博士复试#

网址:黄晓明考博,学历以及卷到娱乐圈,演员也高学历了 https://m.mxgxt.com/news/view/1169881

相关内容

明星也要卷学历!考研的风终究是吹到了娱乐圈……明星也追求学历,考研风潮席卷娱乐圈!

林更新考博上岸,娱乐圈到底需不需要高学历

高学历明星 盘点娱乐圈高学历明星,个个都是学霸

明星学历大揭秘,除了黄磊何老师,这些人的学历也高的想不到

娱乐圈这些学历高到吓人的明星你了解几位

内娱终于开始卷学历了?王星越15岁上大学,吴磊荣登高考试卷

张静初考研,林更新要读博,明星也开始卷学历了吗?

明星成人高考学历,哪些明星是成人高考

娱乐圈中的高学历明星,而他则直言一家都是硕士以上学位